|

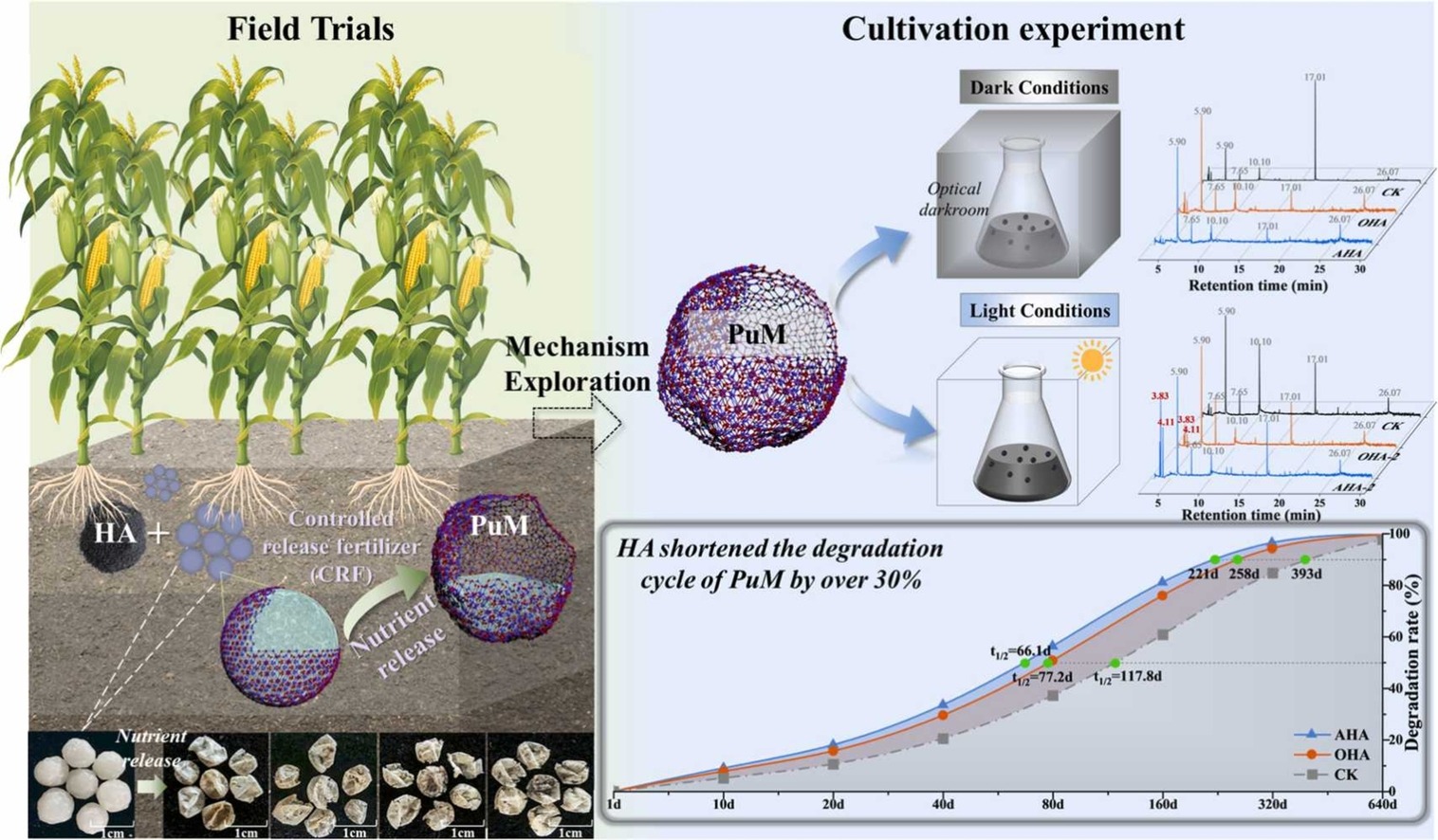

控释肥料(CRF)因其养分缓慢释放和提高肥料利用率的优点而被广泛应用于农业生产。其残留膜层的形成源于肥料养分完全释放后,包裹肥料的聚氨酯膜层难以被微生物或阳光直接降解。聚氨酯微塑料以极小的尺寸(直径1-5毫米,厚度10-80微米)直接进入表层土壤。在农业生态系统中,长期施用控释肥料(CRF)导致聚氨酯微塑料的积累,造成不可逆污染——每公斤控释肥料大约会产生32,000个微塑料颗粒——而且这些颗粒难以回收。

聚氨酯由多元醇与异氰酸酯反应形成,其疏水交联网络结构既能实现肥料缓释效果,又能抵抗土壤中的微生物活动和水解作用,导致长期残留。值得注意的是,由生物残渣经长期地球化学转化形成的腐植酸,在提升肥料利用效率、改良土壤结构和促进作物生长方面具有多重功能。在微塑料降解相关研究中,证据表明腐植酸具有调控塑料降解过程的潜力。然而,关于腐植酸能否与农业生态系统中典型控释肥衍生的聚氨酯微塑料发生相互作用及其作用机制,目前尚无明确研究结论,这已成为当前微塑料研究与农田土壤修复研究中的一个关键空白。 山东农业大学土肥高效利用国家工程研究中心的研究人员提出了一种协同解决方案:腐殖酸与控释肥料的联合使用,不仅能使作物增产12.3%–22.4%,还能够将聚氨酯微塑料降解速率提升34.3%–43.9%,这对于应对保障粮食安全和修复土壤微塑料污染的双重挑战具有重要意义。研究进一步揭示了腐植酸与聚氨酯微塑料的相互作用机制:黑暗条件下腐植酸通过聚氨酯微塑料中C-H键的断裂并引发异构化促进自由基形成;光照条件下腐植酸中的酚羟基与羧基通过光激发介导活性氧的生成,从而引发聚氨酯微塑料碳骨架的氧化断裂。这项研究为解决农田聚氨酯微塑料污染问题以及农田微塑料的原位处理提供了新的思路。

|  ||小黑屋|手机版|聚氨酯联盟网

( 粤ICP备12003825号-2 )

||小黑屋|手机版|聚氨酯联盟网

( 粤ICP备12003825号-2 )